ДИСГРАФИЯ У РЕБЁНКА: ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Что такое дисграфия? С древнегреческого этот пугающий родителей термин можно буквально перевести как «недописание». В современной медицине и педагогике он используется как обобщающее название для различных нарушений письменной речи у ребёнка с нормальным интеллектом, а также полноценным слухом и зрением. Достаточно часто (хотя необязательно) соединяется с дислексией – нарушением способности к чтению. В лучшую сторону отличается от «неписания» – аграфии, неспособности к письменной речи как таковой, хотя в некоторых медицинских случаях является её начальной стадией.

Как дисграфия проявляется чаще всего?

Умненький ученик второго-третьего класса, который легко решает сложные математические задачки и отлично знает наизусть все необходимые для усвоения в его возрасте правила родного языка, совершает массу нелепых ошибок в письменной речи. Чаще всего ошибки появляются вовсе даже не в словарных словах, а в самых простых для запоминания; если же речь всё-таки заходит о словарных, то ошибки в них – совсем не в том месте, где находится орфограмма. Например, в слове «корова» предсказуемой ошибкой является написание через «а»: «карова», а ребёнок, страдающий дисграфией, скорее, запишет его как:

- «ковора» (переставив слоги местами);

- «кова» (пропустив слог);

- «коророва» (вставив лишний слог);

- «корофа» (заменив букву на обозначающую какой-то похожий звук, например, использовав парную согласную);

- «короба» (заменив букву на графически чем-то схожую с нужной);

- «ко рова» (нарушив границы слова, неоправданно его разделив).

У молодых родителей и неопытных или недостаточно компетентных учителей в таких случаях возникает мысль, что ребёнок или слишком небрежен, или попросту издевается над ними. Однако, если ошибки такого рода не единичны, а повторяются из урока в урок, нужно незамедлительно проводить диагностику. В первую очередь необходима психолого-логопедическая оценка состояния школьника, но также в комплекс обследований могут быть включены консультации других специалистов (невролога, отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, детского психиатра), а также инструментальные методики диагностики (МРТ, электроэнцефалография, дуплескное сканирование сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника).

Какие могут быть причины для появления дисграфии?

Причин для возникновения дисграфии существует великое множество, к сожалению, они очень разнообразны. Чаще всего специалисты подразделяют их на две категории:

1. Органические причины (как правило, поражения долей головного мозга или нервной системы): в их основе могут обнаруживаться различные патологии беременности, недоношенность, перенесённые ребёнком родовые и позднейшие травмы, тяжёлые соматические заболевания, опухоли мозга, системные метаболические нарушения;

2. Социально-психологические причины: билингвизм (общение в семье на нескольких языках), перенесённый стресс, нестабильная психологическая обстановка, недостаток речевого общения, преждевременное или существенно запоздавшее обучение грамоте.

В случае установления органических причин однозначно требуется медицинское лечение, физиотерапия, остеопатическое лечение, в редких случаях даже хирургическое вмешательство. По счастью, серьёзные органические причины, на фоне которых родственники уже попросту забывают о дисграфии как таковой, обнаруживаются у этого явления гораздо реже, чем причины социально-психологические. Однако искренняя радость по этому поводу существенно уменьшается горьким осознанием того, что подлинной первопричиной проблем ребёнка, как правило, оказывается неправильное поведение его близких.

Как мы можем «организовать» дисграфию собственному ребёнку?

В общих чертах, все социально-психологические факторы возникновения дисграфии сводятся к одному из двух: «педагогическая запущенность» или «педагогическая замученность».

Первый случай достаточно очевиден: семья уделяет ребёнку недостаточно внимания или не уделяет совсем. Родители и прочие родственники заняты чем или кем угодно, только не им. Предоставленный сам себе ребёнок страдает, испытывает проблемы с социализацией, начинает отставать в развитии, как следствие – страдает его речь. Возникает дисграфия.

В противоположной, гораздо менее очевидной, но, как это ни парадоксально, ведущей ровно к тем же последствиям ситуации, семья уделяет ребёнку практически всё своё внимание. 24 часа в сутки его окружают непрерывной заботой, бесконечно развивают, стремятся вырастить из него гения современности и всех последующих эпох. Пытаются научить его читать и писать чуть ли не внутриутробно, причём сразу на нескольких языках: папа – на английском, мама – на французском, тётя – на китайском, бабушка – на немецком, дедушка – так и быть, на русском, куда же без него… Не имеющий свободной секунды ребёнок страдает, испытывает проблемы с социализацией, пытается сопротивляться развитию, как следствие – страдает его речь. Возникает дисграфия.

Как победить дисграфию?

Лучший способ победить дисграфию – своевременно осуществлять её профилактику.

Понятно, что избежать патологий внутриутробного развития, травм и инфекций ребёнка, к сожалению, не всегда в наших силах. Но зато в наших силах:

- согласовывать свои собственные мечты о детском развитии с данными науки о реальных возрастных возможностях (и не пытаться их превзойти);

- регулярно разговаривать со своим малышом на интересные ему темы (давать ему возможность самостоятельно высказаться, а не только поучать его);

- своевременно фиксировать логопедические проблемы в устной речи ребёнка и, в случае их обнаружения, водить его на занятия к логопеду ещё в дошкольном возрасте;

- читать своему чаду книги и постепенно приучать к чтению его самого (в процессе чтения запоминается правильный графический облик слов);

- использовать в общении различные речевые игры, которые учат «складывать» слова, обращать внимание на количество слогов и т.п.;

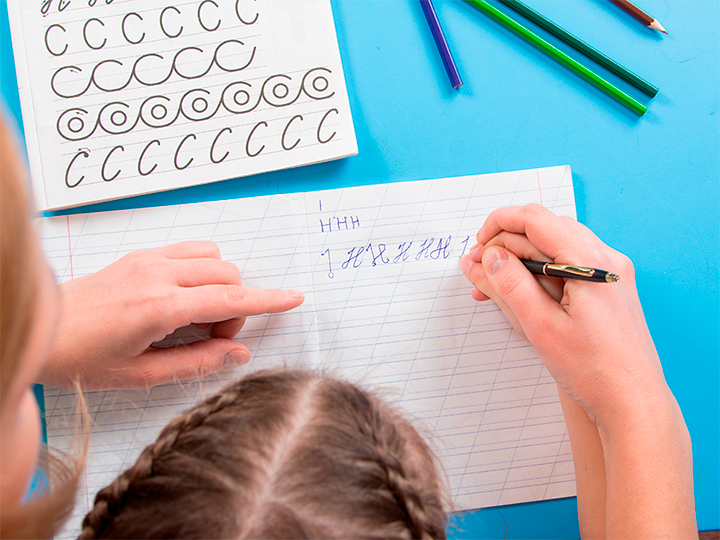

- обращать внимание на развитие тонкой ручной моторики (с самого раннего возраста проводить пальчиковую гимнастику, массаж кистей рук, специальные игровые упражнения).

Если же диагноз дисграфия, к сожалению, всё-таки уже поставлен и причины его лежат не исключительно в медицинской области, необходимо иметь в виду следующие моменты:

- Ни в коем случае нельзя ставить диагноз в вину ребёнку и пытаться «давить» на него с целью ускорения процесса реабилитации; напротив, очень важна всесторонняя психологическая поддержка, похвала за каждый, даже самый незначительный успех.

- Помимо коррекционных занятий с логопедом и психологом, потребуется регулярная помощь родственников в выполнении домашних заданий: полезны медленная диктовка, разбивка заданного текста на части и запись его в несколько приёмов, приучение к проговариванию слова в процессе его написания.

- Есть свои хитрости в выборе канцелярских принадлежностей для дисграфиков, которые следует знать: для стимулирующего массажа подушечек пальцев полезны специальные «пупырчатые» или «ребристые» ручки, карандаши с трёхгранным корпусом.

- Существуют специальные упражнения, которые помогают преодолеть дисграфию (например, «прохождение нарисованного лабиринта», «расстановка пропущенных букв» и др.); их можно найти в специальной литературе по этой теме и, по согласованию с ребёнком, использовать для самостоятельных занятий в свободное время.

Самое главное, как и в других кризисных ситуациях, нельзя повторять уже допущенных ошибок, а нужно сделать всё возможное для их исправления.